氧化鐵黃顏料的主要化學成分為三氧化二鐵,分子式:Fe2O3·H2O,不溶于水、醇、耐堿不耐酸。氧化鐵黃的耐光性、耐候性及耐污濁氣體都較強,著色力與鉛鉻黃幾乎相等。氧化鐵黃具有耐強烈的日光曝曬、耐大氣影響、耐污濁氣體、耐堿性好、防銹性好、防腐蝕佳,有著適宜的順粒組織和顆粒細度,遮蓋力和著色力強,對紫外線有極強的不透過性及很小的吸水性,在漆膜中能增強機械強度和穩定性,特別是在附著力方面的特點,具有明顯的裝飾和識標作用,廣泛使用于各種建筑結構和水泥制件的著色,適用于各種涂料、油墨、油漆的著色和保護,橡膠塑料制品的著色,化學工業中的催化荊如煤氣脫硫、氰化物吸收,也可作為吸附重金屬離子凈化污水的磁性捕捉劑。

一般氧化鐵黃生產企業對氧化鐵黃顏料的烘干一般采用熱風循環烘箱或者旋轉閃蒸干燥機,但存在下列問題:

1、原始的熱風循環烘箱,因底盤溫度較高,易氧化變紅,因此干燥時需翻盤幾次,才能保證色光指標。同時,干燥溫度不宜超過80℃,否則也會導致色光變化。所以具有勞動強度高,產品品質不好的缺點。

2、閃蒸干燥機近幾年才出現在氧化鐵行業,特點是可將壓濾機濾餅加入,熱量直接交換,效率高。大量熱空氣與物料接觸時間短,粉塵飛揚多,嚴重影響周圍環境,造成環境污染。

3、粉體狀氧化鐵黃密度較大,達4.5g/cm3,其含水50%的濾餅粘性較大,不易分散,因此采用閃蒸干燥時,操作速度和攪拌刀片的選擇非常重要。在設備生產和調試中發現:干燥機底部極易堵塞,致使干燥機不能正常運轉;生產能力遠遠低于設計要求。

4、閃蒸干燥機結合了旋流、破碎、流化床等技術,高速旋轉的攪拌刀片對氧化鐵黃晶體破壞嚴重,改變了粒子結構,造成顏料的色差大、著色力降低,影響產品品質。

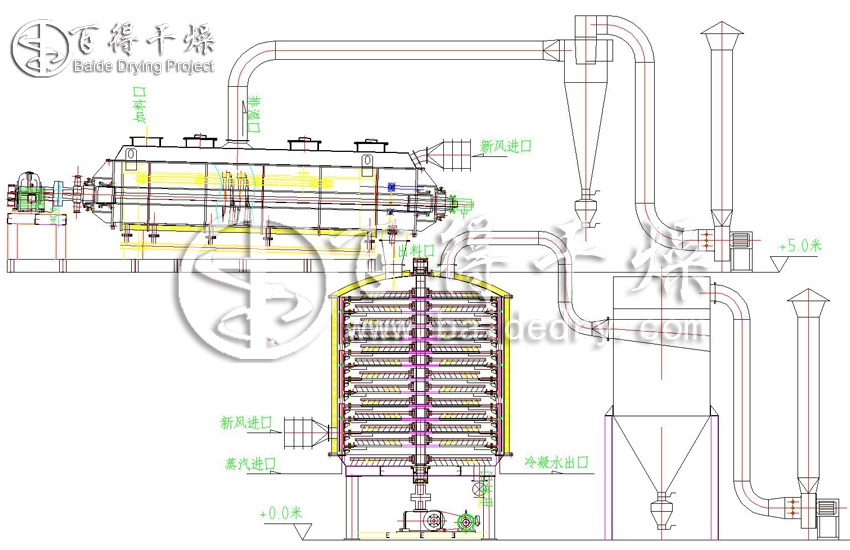

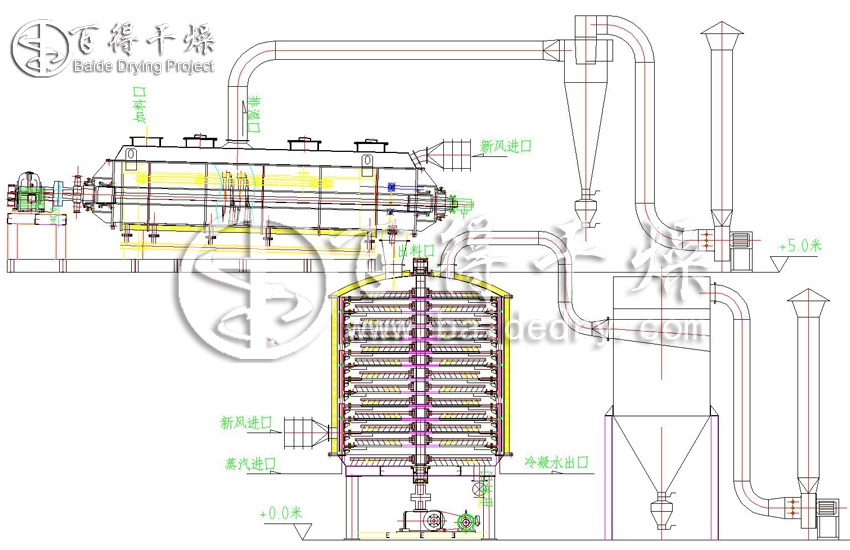

根據以上問題,百得干燥成功開發了高效率、低能耗的氧化鐵顏料干燥-冷卻方法,由一級槳葉干燥、二級盤式干燥和盤式冷卻順序組成,所述一級槳葉干燥是指采用間接加熱型槳葉干燥機,以蒸汽為熱源,將常溫下濕含量為45%~50%的氧化鐵顏料干燥至濕含量為15%~20%,加熱蒸汽溫度為120~150℃,所述二級盤式干燥是指采用間接加熱型盤式干燥機,以蒸汽為熱源,干燥氧化鐵顏料至濕含量為0.5%~1%,加熱蒸汽溫度為120~150℃,所述盤式冷卻是指采用間接加熱型盤式冷卻機,冷卻介質采用冷卻水,進行阻燃劑的冷卻,冷卻介質溫度30~40℃,所述濕含量均為質量百分比含量,濕基。

氧化鐵黃干燥新工藝 流程圖

新型干燥系統可以將從過濾工段獲得的氧化鐵顏料經過干燥-冷卻過程,得到合格的產品,能耗低,污染小。百得干燥根據廣大用戶的經驗總結,對傳統氧化鐵顏料的熱風干燥工藝上進行了大膽改進,主要有以下幾點:

1、新工藝可以將過濾工段獲得的氧化鐵顏料經過干燥-冷卻過程,得到合格的產品;

2、采用干燥-冷卻一體化,減少了裝置投資,簡化了生產流程,^大限度降低了操作費用,提高了生產效率。

3、能耗低,污染小(干燥過程中排放的廢氣量為直接干燥的1/8~1/10)、操作方便、熱效率可達90%以上。

4、一級槳葉干燥機采用蒸汽間接加熱,其高效熱傳導型的干燥方式,解決了物料濕份高、粘性大、不易干燥的技術難點。對產品^、干燥過程可調。

5、二級盤式干燥機采用蒸汽間接二段分區間接加熱,對產品^、干燥過程可調。

6、二級盤式干燥機的底盤利用冷卻水間接換熱,冷卻效率高、對產品^、冷卻程度可調。

7、一級槳葉干燥和二級盤式干燥的尾氣采用除塵器進行除塵凈化,經過凈化后的濕氣體直接排放,撲集下來的細粉返回槳葉干燥機內部。

氧化鐵黃干燥新工藝 技術優勢

1、氧化鐵黃的產品質量穩定

槳葉、盤式干燥機都是熱傳遞型、攪拌式烘干設備,運行轉速低,對物料攪拌混合較柔和,不會破壞氧化鐵黃晶體,干燥后的產品質量穩定。相對于傳統的熱風干燥,新工藝可生產高密度氧化鐵黃,堆積比重比常規工藝高50%,顏料使用時所需的用油量可減少15%,著色強度也比常規的高。

2、適合于氧化鐵黃等熱敏性物料的干燥

氧化鐵黃不耐高溫,物料溫度超過150℃,脫水轉化成氧化鐵紅,而且隨著干燥溫度升高,物料變性的速率更快。槳葉、盤式干燥機利用低壓飽和蒸汽加熱,干燥溫度嚴格控制在氧化鐵黃的熱敏點以下,在低溫工況下進行恒速烘干。新系統采用密閉傳導干燥工藝,設備密閉性好,氧氣含量低,使易氧化的物料得到保護。

3、密閉傳導型干燥節能性優異,尾氣排放量小,符合環保要求

新系統為密閉傳導型干燥機,與常規熱風對流干燥不同,所用熱風不承擔加熱烘干物料的作用,僅為降低排風含濕率,避免尾氣處理設備結露堵塞。因此系統排風量較小,由尾氣排放散失的熱量非常低,節能優勢較大。

目前,上海某集團年產5000T氧化鐵黃干燥系統選用槳葉KJG-41+盤式PLG-3000X10的二級組合式干燥機組已是百得干燥的成功案例,又一大膽的改進和創新取得了成功,得到了客戶的肯定。百得干燥就是在客戶的一次次成功的案例中不斷的成長和壯大,我們更加期待能與您創造新的篇章,改寫新的“技術革命”。